Recensement du patrimoine industriel -1800 à 1975

fiche RPI-013

Recensement effectué entre 2004 et 2008 par Bénédict Frommel et Pascal Tanari. La reproduction des photographies est soumise à l'autorisation de l'Office du patrimoine et des sites.

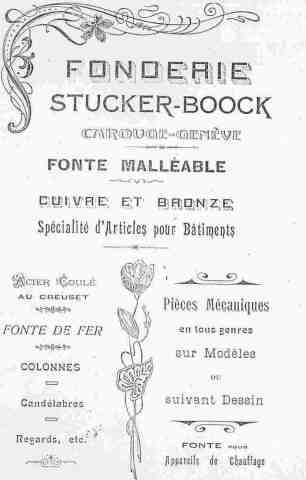

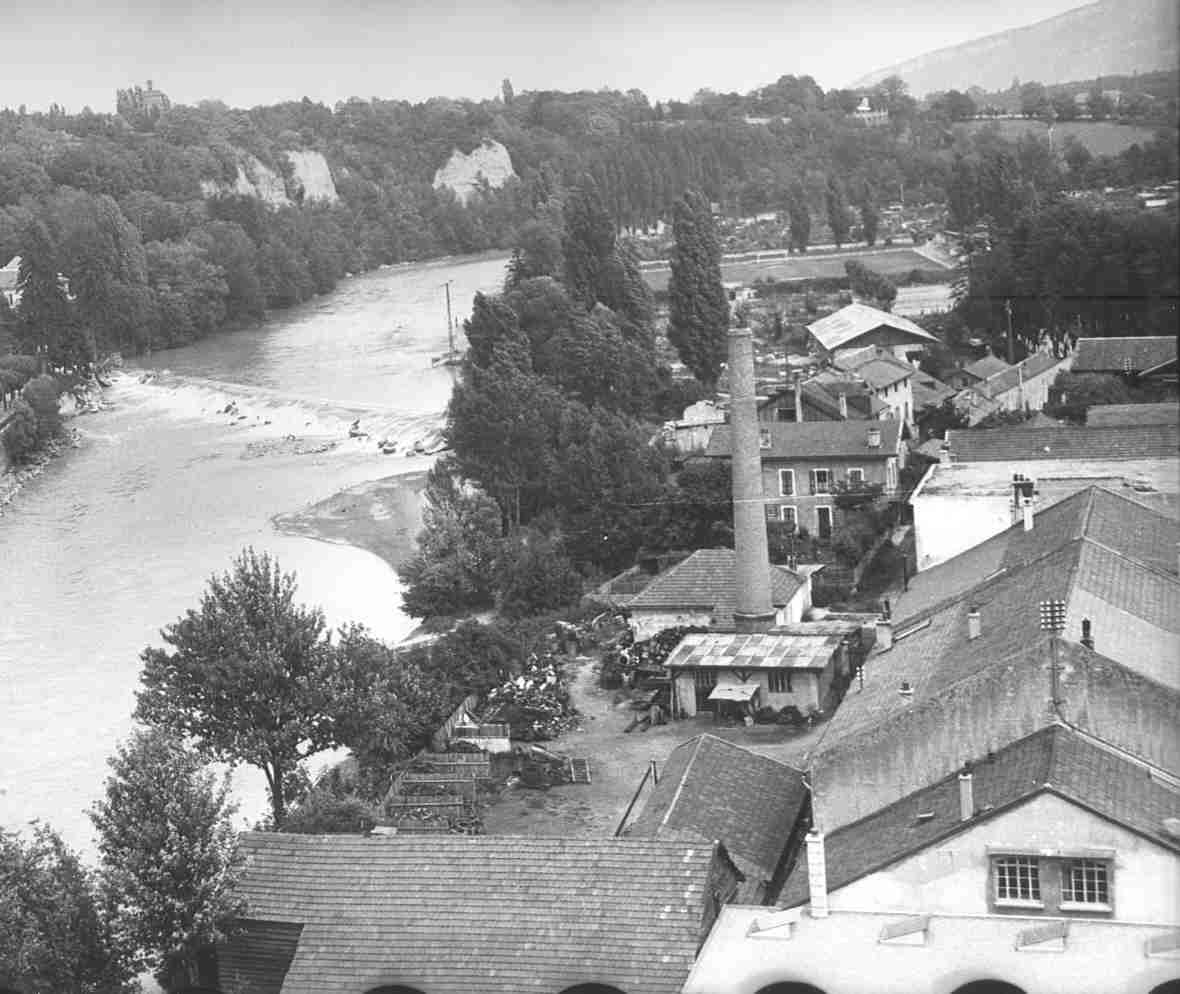

Ancienne Fonderie Stucker

Carouge

Clos-de-la-Fonderie 5

Parcelle: 1404

Bâtiment GE: A56

Carouge

Clos-de-la-Fonderie 11

Parcelle: 1404

Bâtiment GE: A58

Carouge

Clos-de-la-Fonderie 7

Parcelle: 1404

Bâtiment GE: A58

Carouge

Clos-de-la-Fonderie 13

Parcelle: 1404

Bâtiment GE: A68

Carouge

Clos-de-la-Fonderie 9

Parcelle: 1404

Bâtiment GE: A58

Evaluation

Valeur: Intéressant

Description

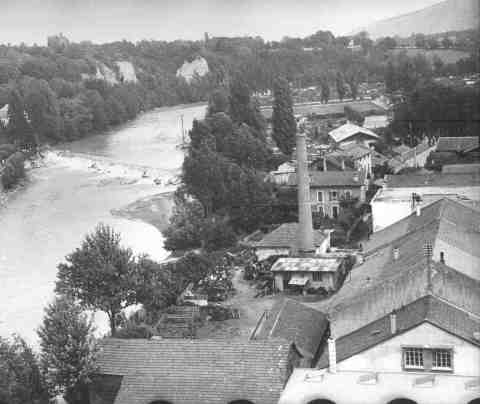

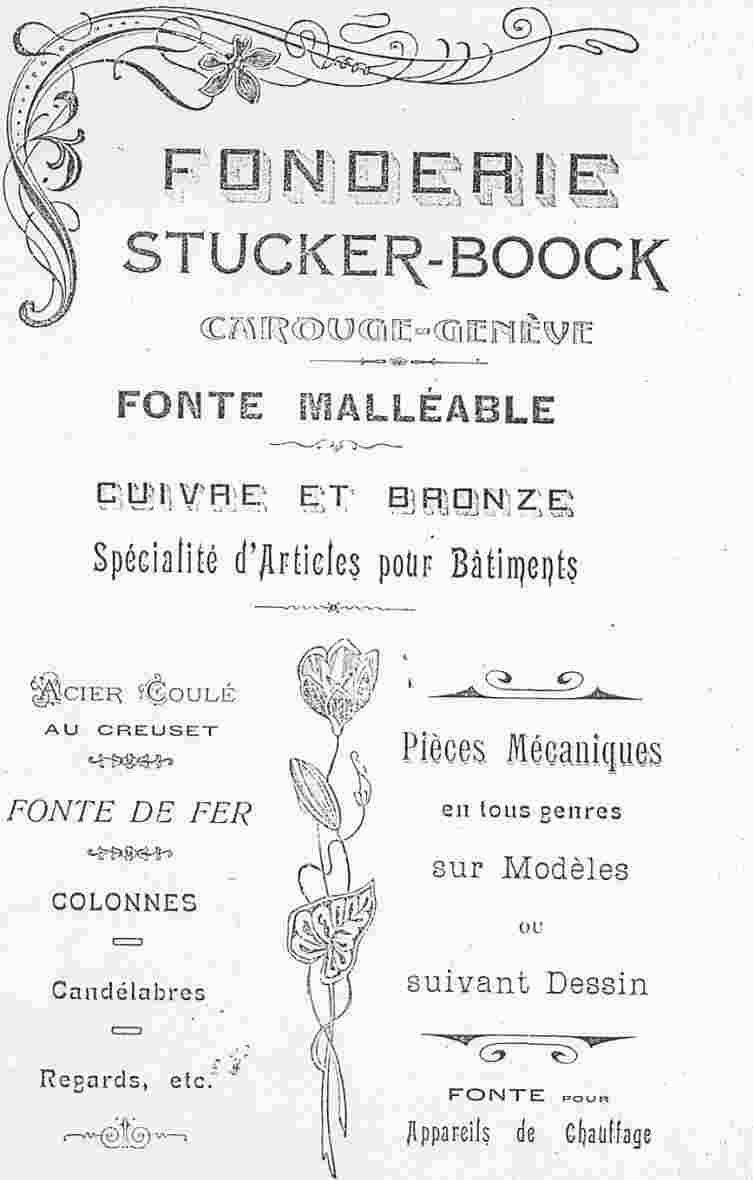

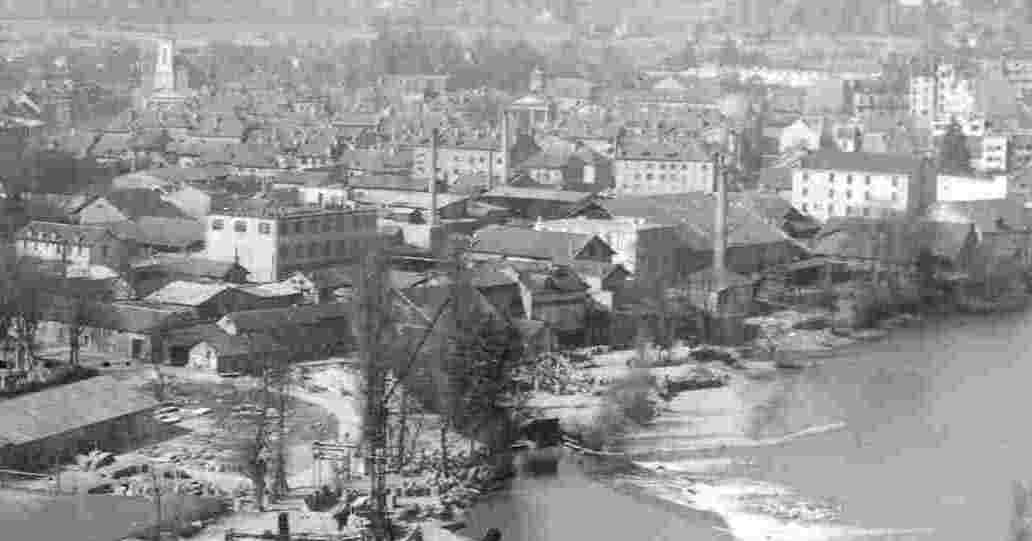

En tant que site indutriel, le Clos de la Fonderie prend forme en deux temps, en 1784 avec la création du premier canal industriel (125 m), en 1809, avec le canal de la Filature (780 m). Comme son nom l'indique, celui-ci active la roue d'une filature mécanisée, dont l'activité prendra fin peu après la réunion de Carouge à Genève. En 1874, la reconstruction de la digue permet de porter la puissance théorique du canal à 150 CV. Une dérivation pratiquée en 1822 à la hauteur de l'actuel bâtiment Sylvant alimente un moulin et une forge. Vers 1900, la centrale électrique qui remplace les différentes roues distribue son énergie à raison de 50% pour la Filature, 25% pour la minoterie Sylvant et 25 % pour la fonderie Beck et Bock, reprise par Pierre Ernest Stucker. En 1909, ce dernier y adjoint un atelier de mécanique.

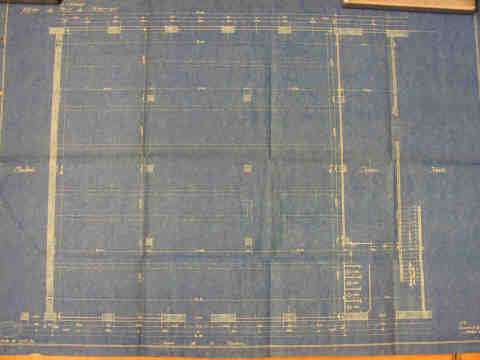

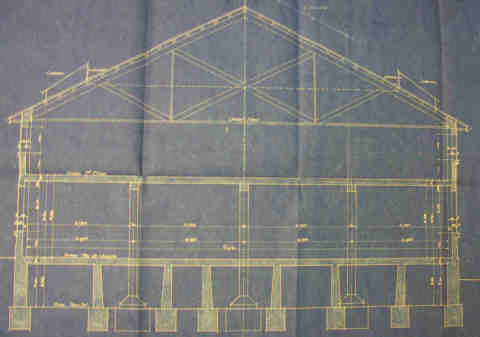

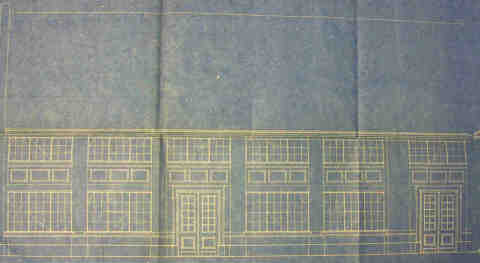

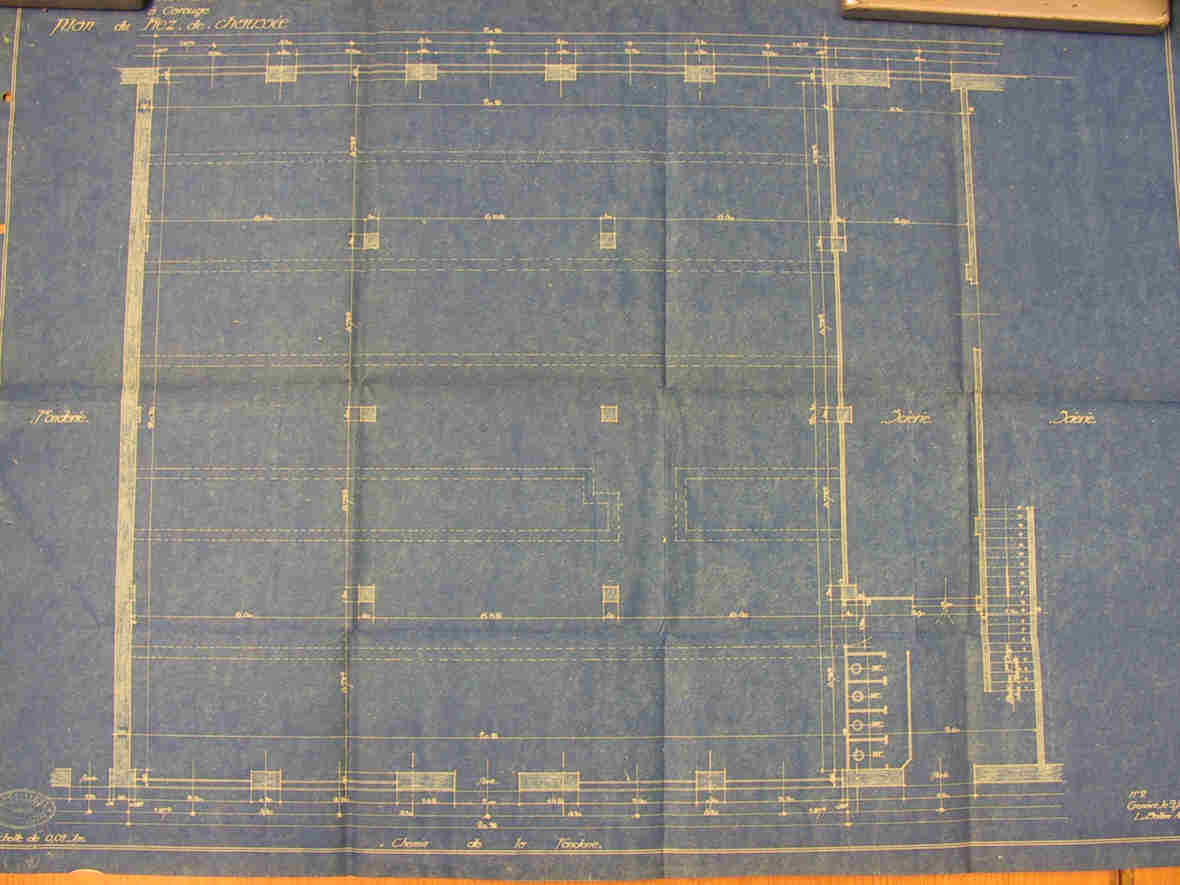

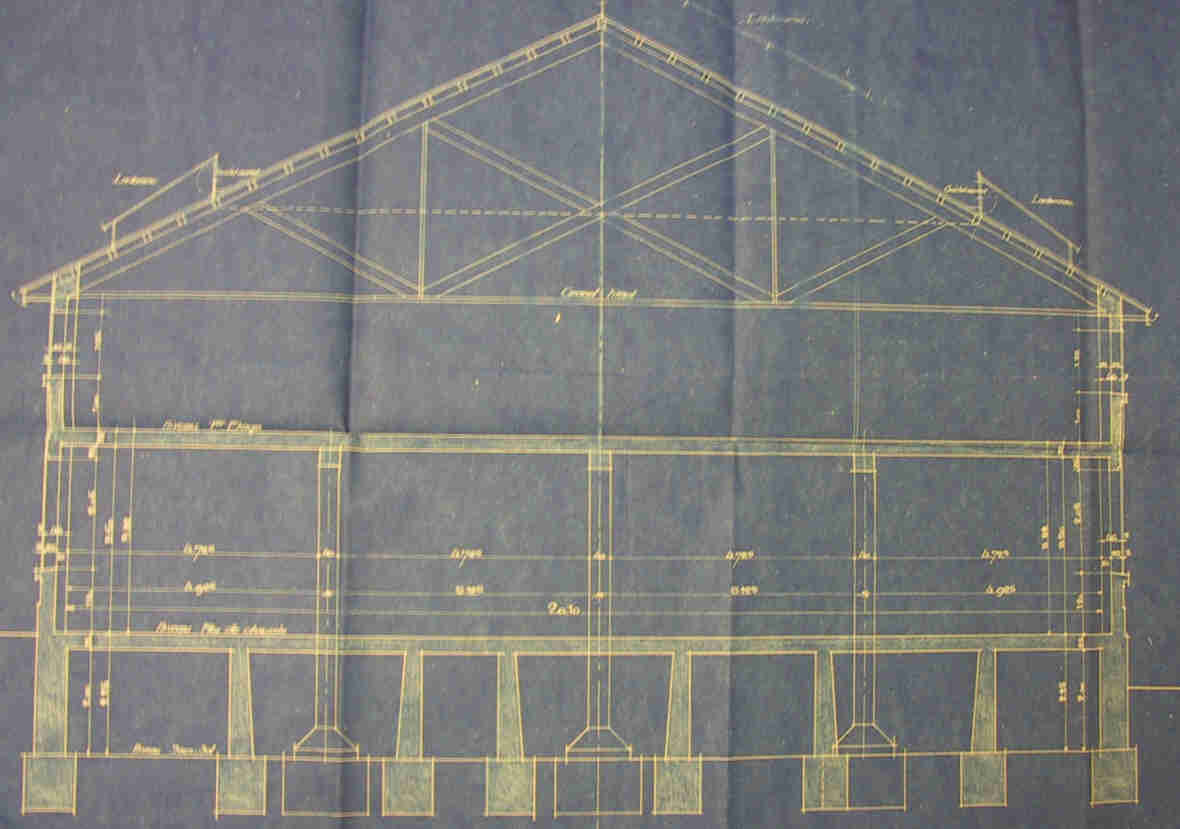

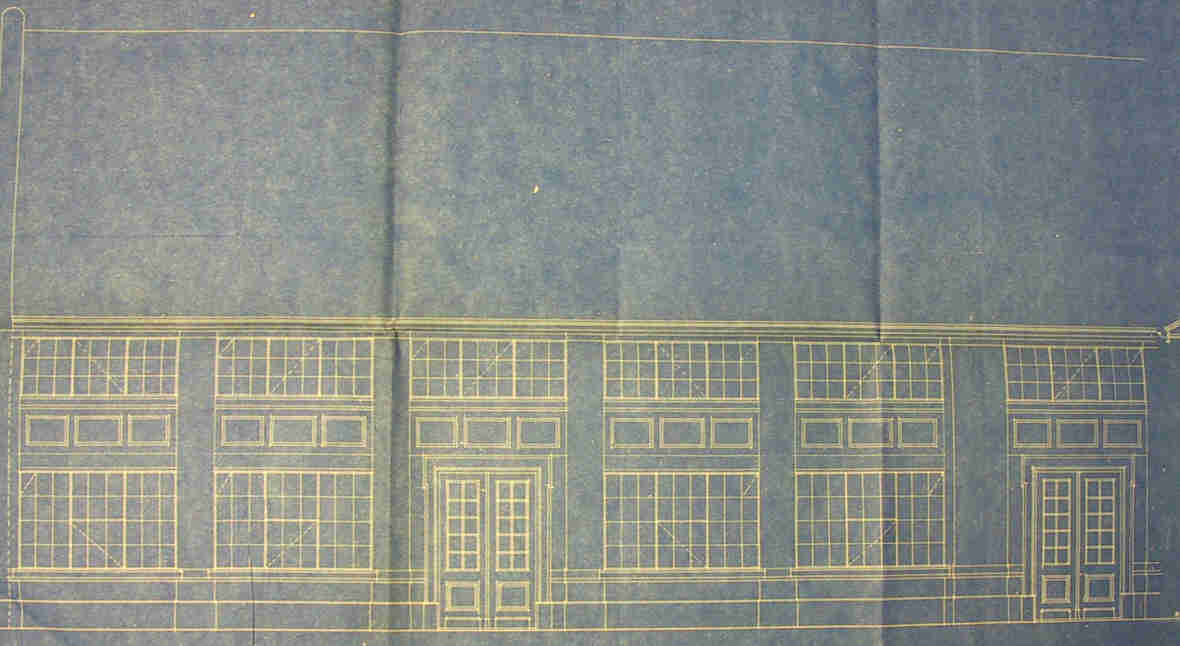

Propriété des Stucker jusque dans les années 1960, le bâtiment subsistant a été construit par étapes, en remplacement d'éléments plus anciens. D'ouest en est, on trouve la fonderie, partiellement reconstruite vers 1900, l'élément principal, construit sur deux niveaux et recouvert d'une toiture à deux pans, transformé en 1921, abritant un atelier de mécanique, un élément élevé à une date non déterminée, servant de scierie, et l'ancienne fabrique Torrigiotti, détruite par un incendie en 1919 et remplacée en 1920 par une fabrique de cigarettes.

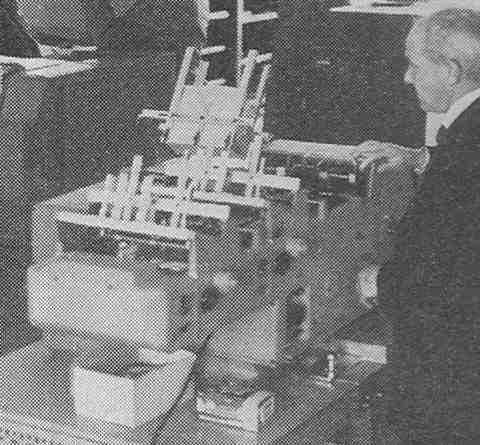

Parmi les occupants de l'ensemble, on trouve (au centre?) Julien Rittener, spécialisé dans le décolletage de précision et en particulier dans la fabrication de vis sans fin pour compteur électrique. Dès 1928, l'entreprise Stucker se diversifie dans la mécanique: brûleurs à huile, appareils frigorifiques, huiles pour autos Texaco. En 1939, elle fait construire une usine de "carburant solide". En 1944, on voit apparaître la société Thermex, qui fabrique des thermomètres, ainsi que Miedsa, active dans la mécanique générale et en particulier dans les machines industrielle et domestiques. Cette société est très certainement l'ancêtre d'Ertma SA, un constructeur de machines automatiques, créé en 1952. Ertma fabrique notamment des inséreuses, des machines à assembler le courrier et à le mettre sous enveloppe, d'une capacité de 3500 à 4000 lettres par heure. En 1962, plusieures centaines de ces machines "automatisées", dotées de "détecteurs électriques ou pneumatiques" ont déjà été fabriquées et vendues dans 17 pays. En 1968, la société emploie 52 personnes. Quant à Stucker SA, elle quitte le site en 1968.

Caractéristiques

- Fonction actuelle: Métallurgie, machines

- Fonction ancienne: Métallurgie, machines

- Type: Usine

Chronologie

1939 - Transformation

- (le 18.07.1939) :

- Sources

- DD 12604 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1936 - Transformation

- (le 30.06.1936) :

- Sources

- DD 8889 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1934 - Transformation

- (le 12.09.1934) :

- Sources

- DD 6580 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1920 - Construction

- (le 10.04.1920) :

- Auteur: BELLONI Louis

- Sources

- DD TP 1920/206

1921 - Transformation

- (le 02.08.1921) :

- Auteur: BELLONI Louis

- Sources

- DD TP 1921/405

1940 - Transformation

- (le 30.03.1940) :

- Sources

- DD 13109 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1940 - Transformation

- (le 27.05.1940) :

- Sources

- DD 13246 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1946 - Transformation

- (en 1946) :

- Sources

- DD 19549 - bob/seq plan 160/84 - bob/seq adm 144/84

1946 - Transformation

- (le 11.09.1946) :

- Sources

- DD 19572 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1950 - Transformation

- (en 1950) :

- Sources

- DD 24865 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

1951 - Transformation

- (le 07.09.1951) :

- Auteur: BILLAUD Charles

- Sources

- DD 25824 - bob/seq plan / - bob/seq adm /

Iconographie